はじめに

はるみち

はるみち言語聴覚士・公認心理師のはるみちです

「この子がもっと気持ちのコントロールができたらなぁ」

「早く意味のある言葉を話してくれればなぁ」

支援者として、あるいは保護者として、子供の“できること”を増やしてあげたい気持ちを持つ事はとても自然なものです。

私自身、療育現場で日々子供達と関わる中“できるようにさせる”ことに気持ちが引っ張られる事が以前はよくありました。いや、、正直現在でもちょくちょくあります。

けれど、子供の“できること”ばかりに目を向ける支援では本当に大切なものが見えなくなってしまうと痛感することが度々あります。

今回の記事では発達支援において陥りがちな“焦った目標の立て方”と、その“手前にある大切なこと”について解説していきたいと思います。

宜しければ最後までお付き合いください。

よくある「できるようにさせる」ための支援

発達支援・療育の現場では、療育計画や目標設定の中で「できるようにしたいこと」を挙げる場面が多くあります。

これは保護者さんの希望・モニタリングに基づき、子供さんの現状や発達段階を評価した上で立てられることが多いです。例えば以下のようなものがあります。

- 指差しができるようになる

- 感情を言葉で表現できるようになる

- 集団行動に参加できるようになる

上記のような“目標”は子供の成長をしっかりと支えるためにも確かに大切なものです。

ただし目標設定期間内に「できた」「できなかった」だけを評価の軸にしてしまうと、気づかないうちに、このようなことを見落としがちになります

- 子供のペースを無視してしまう

- 子供の“気持ち”や“意欲”が置き去りになってしまう

- 子供と大人の間に緊張感が生まれてしまう

こうなってくると、子供達に対する支援の根本がブレてしまいがちです。

では、支援の根本とはどういったものでしょうか?

発達・支援の根っこにあるもの?

結論から申し上げると「安心できる関係」です。

いや、そんなん当たり前やん!

という声が聞こえてきそうですが、そうです、当たり前なんです。

ただ、当たり前の事を、当たり前に①理解して②意識して③実行するのって実はかなり難しい事だったりします。

なので時々その“当たり前”を言語化したり書面にすることで、少し整理できると良いなという想いがあったりします。当たり前って忘れられがちなんで。。

- その場が安心できる

- 大人に否定されていないと感じられる

- 自分のペースを大切にされていると感じられる

このような気持ちを子供達がもってくれることが「やってみようかな」「伝えてみようかな」など、自分を表現するための勇気に繋がっていきます。

私たち大人も、安心できない・尊重してもらえないアウェイな環境で、自分の気持ちや意見を表現するのはなかなかのハードワークではないでしょうか?私にとってはかなりしんどいです。息をするのも忘れる事がありましたし。。

子供の言葉であったり気持ちを表現し易くなるような、安心できる空間づくりが第一歩めですね。

療育に関わる時に意識していること3選

現場で色々な子供達と向き合う中で、私自身が意識しているのが次の3点です。

- 強制しない

- 他の子と比べない

- よく見る

それぞれみていきましょう。

①強制しない

現場に携わっていると、「やってみて?」「言ってみて?」とあんまりグイグイ来られると引いてしまう子供の方が多いように感じます。

言える確信がある子供さんに、正確な発音を促す・評価するため「言ってみて?」と問いかける事はあります。

また、「この言葉を言えそうかも」と感じた時にも問いかけることはありますが、大体その場では1回で引っ込めます。言えても言えなくても。

それよりも以下のことに注意して、子供自身から表現される事を期待します。

- やっても大丈夫!OKやで!という安心感を子供に持ってもらうこと

- 子供が「やってみたい!」と思えるような意欲を掻き立てる関わり

- それでも迷いがありそうなら選択肢を与えるなど、やりやすい条件を整える

子供達が表現してくれることを期待した大人からのゴリゴリは、実を結びにくい印象が強いです。

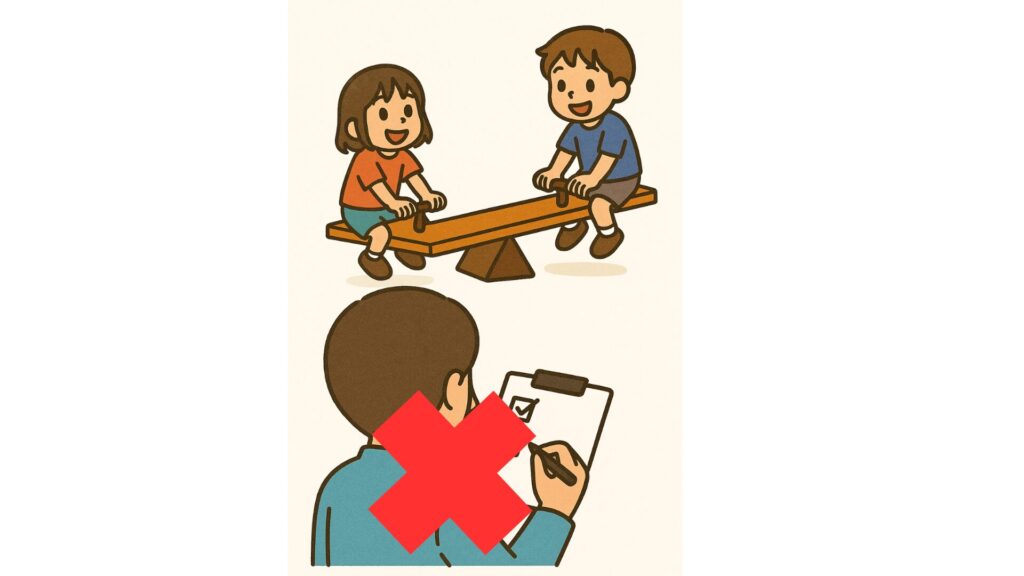

②他の子と比べない

子供には発達指標というものがあります。

例えば「2歳9か月頃に“長い/短い”が理解できる」など、カテゴリーごとに細かく設定されています。※採用する検査バッテリーにより実年齢と発達目標が微妙に異なることも多々あります。

「今この子の発達年齢はどのくらいかな?」を知るために、上記のような指標と比べることはあります。

ただ例えば同じ年齢同士の子供が二人居たとしても、その二人を比べる事はありません。

“他の子供と比べてどうか”ではなく、“その子自身の中での変化”に注目をします。

「できる/できない」ではなく、「良い反応が出ている時に周囲の人間がどんな関わりをしていたか」が大切なポイントです。

③よく見る

これも当たり前と突っ込まれそうですね。

言葉で伝えられない子供は以下のような手段で気持ちを表現することがあります。

これらはいずれも大切なサインで、よく見て意識していないと気づけないこともあります。

というか見逃していることも当然あると思いますが、特に療育に入っている時はできるだけ見逃さないように意識しているポイントです。

「あれ?この子前に比べたら表情が豊かになったな」とか子供の成長や変化に気づく事ができると嬉しくなりますし、より現実的な目標を立て易くなることにも繋がります。

【まとめ】目標の一つを“子供との関係”にする視点

「できるようにさせる」事が支援の全てではありません。

目にみえるスキルや行動だけではなく、

- 子供が安心してその場にいたいと思えるか

- 何かを伝えたい・やってみたいと思えるか

- “大丈夫だ”と思える関係性がそこにあるか

見えにくいですが、このような支援目標を具体的に考える事が大切だと私は思います。

支援者として「どうすればいいかな??」と未だ迷う日々です。

迷った時にこそ“当たり前”を思い返す事が重要なんだと考えつつ、明日も微力ながら子供達の力になりたい次第です。