はじめに

子供の言葉がなかなか出ないと、どうしても「教えなきゃ」「練習しなきゃ」と考えてしまう人も少なくないと思います。

言葉の発達にとって最も大切なのは、安心して遊び、やり取りができる関係性の中で「伝えたい」「真似したい」「もっとやりたい」という気持ちが子供の中で育つことです。

つまり、子供の言葉の発達に必要なことは、教えられる経験ではなくて楽しい遊びなのです。

そうは言っても、残念ながらやみくもに遊べば良いわけではありません。ちょっとした工夫やコツが必要になってきます。

今回はそんな「言葉が出ない子供」との遊びの工夫について、家庭で取り入れやすい具体的な方法を紹介していきます。

遊びは言葉の土台を楽しく自然に育てる大切な時間です。

「自分ならこうするかな?」とお子さんとのやりとりを思い浮かべながら読み進めて頂けると幸いです。

遊びの工夫①「伝えたい」気持ちを引き出すしかけ

言葉が出るための一つのポイントとして「伝えたい気持ち」が育つことがとても大切です。

そんな時に大人が最もやってはいけないことが「先回り」です。

小さな子供が何か困りそうになったら直ぐに手助けしてあげたくなりますよね。心がザワザワしますよね。

私も日々そんな葛藤と戦ってたりします。わかっているのに、それでも焦ってついつい先回りをしてしまうこともあります。

ただ、言葉を引き出すための意欲を育てようと思ったら、そんな気持ちをグッと堪える場面が必要になります。

子供に「言わなくても、なんか叶っちゃうんだよねー」と内心思われてしまうと言葉の表出が送れがちになってしまうんですね。

それではどうすれば子供の「伝えたい」という気持ちが育つしかけを作れるのでしょうか?

一つの例としては「本人はちょっと困るけど、頑張れば伝えられる」場面を作ることです。

具体的にどんな場面なのか。以下にいくつか挙げてみましょう。

子供の“伝えたい”が高まる場面①「開かないフタ」

子供の好きなものが目の前にあるけど、自分の力では手に入れることができません。

こんな時「開けて」と言葉にすることができない子供は容器を大人に押し付けたり、指差しをしたり、「んー」と声を出すかもしれません。

そんな子供の言葉にならない行動そのものが「伝えたい意思の表れ」となります。

さらにその場面で「ちょうだい?」「開けて?」など大人が子供の言葉を代弁してあげることで、状況に応じた言葉を子供の関心が高い状態で聞いてもらうことができます。

子供の“伝えたい”が高まる場面②「届かないオモチャ」

子供の目の前に欲しい物があるのにどうしても手が届かない!!そんな時近くに信頼できる大人がいたら…

前述のように、子供が何らかのアクションを起こしてくれる気持ちが強くなると思います。

大人は「ひこうき?」「とって?」など、子供の気持ちを代弁するような言葉をトッピングしてあげることが望ましく、可能ならアイコンタクトもしっかり取りたいところです。

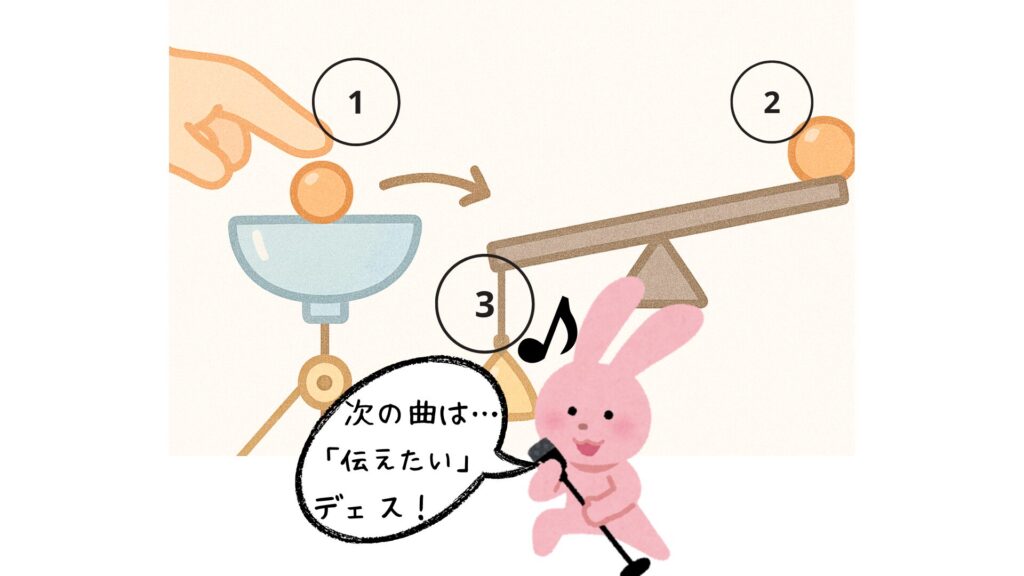

自分の気持ちが大人に伝わった成功体験を重ねることで、訴えかける→成功する→言葉に触れるという良いサイクルが生まれます。

子供の“伝えたい”が高まる場面③「もっと!!」

ボールや風船などで親子がテンポよく向き合って遊んでいる時に、大人がなかなか投げ返してくれません。

そんなとき子供は「もっともっと」「早く投げて」と要求を大人に投げかけ易くなります。

大人が「ボール?」「ポーンして?」などと声をかけ、子供の反応(頷きや目線、声など)を確認した上で再度テンポよくやりとりを行う。

楽しいやりとりを介することで、誰かと共有する喜びが実感できるはずです。

もっともっと楽しさを共有するために、言葉や気持ちの表出が便利かつ必要なことに、子供が自ら気づいていける遊びが好ましいですね。

遊びの工夫②音やまねっこで言葉の芽を育てる

子供の言葉が出る前段階として大切なのが「見てまねる、聴いてまねる力」です。

言葉の土台として音声模倣(音まね)と動作模倣(まねっこ)の力が深く関係しています。

遊びの中で子供が「面白い!」と感じるまねっこ体験が自然と言葉に繋がる練習になっていきます。

以下にまねっこを楽しむ遊びを挙げてみましょう。

①動物の鳴き声あそび

ぬいぐるみや絵本を用いて「わんわん!」「ニャーニャー」と子供に話しかけてみましょう。

この子(猫)が動く時は「にゃー」って言ってるな

このようなインプットの機会を子供が楽しく重ねていくと、音マネがやり易くなります。

具体的な言葉よりも、擬音・擬声語の方が出やすい傾向があります。

②乗り物あそび

ミニカーを走らせながら「ブーブー」や「う〜う〜(消防車)」、「ぽっぽー(機関車)」などの音を乗せて遊びます。

音と好きな乗り物の動きがセットになることで、子供はマネがし易くなります。

こういった擬音語が言葉の第一歩になることがあります

③口や体を使うまねっこ

子供にとって音のマネが難しくても、動きのマネはできることがあります。

子供が顔に注目してくれるなら「パッ」「ポン」「ぶー」など口を大きく動かしてみたり、表情を大げさに見せてあげる機会を持ってみましょう。

体全体を使った「バンザイ」や「くるくる」、「まる」などジェスチャーを取り入れる事も効果的です。

これらのまねっこは、言葉の前段階にある“音”や“動作”を外に出す力を育てることができます。

遊びの工夫③「言葉をのせる」実況・つぶやきのコツ

子供に「言葉を話して欲しいな」と思っていると、ついつい「これは何?」「みかんって言ってみ?」など言わせようとする関わりになりがちです。

言葉が出ていない子供の立場に立ってみると、上記のような関わりはどう感じるでしょうか?

少なからず子供が圧を感じてしまうことが想像できそうですね。

そんな時におすすめなのが「実況」や「つぶやき」のスタイル。

子供が今していること・見ていることに大人が自然な言葉をそっと添える関わりです。

- 子供の視線や手の動きに合わせる

- しっかりと観察した上で、子供の興味関心を寄せているものをキャッチして言葉を乗せる

- 短くて、繰り返しやすい言葉を使う

- 「ごろごろ〜」「ポーン」「できた!」など

- 子供が反応しなくても気にしない

- 子供に鬼スルーされても大丈夫。ちゃーんと聞いてくれています。

上記のような「実況」や「つぶやき」は、大人と子供の間にやさしいやりとりのリズムを生み出します。

(ボール)ころころー

(チラッ)

(にこにこ)

(にこーー)

子供が興味を持っているものを介して、言葉の一歩手前になるやりとりのキャッチボールを生み出します。

このようなコミュニケーションが言葉の芽を育てていくことになります。

今回の記事は「インリアルアプローチ」という考え方を元に、具体的な接し方についてお伝えしています。詳しくは別記事をご参照ください。

おわりに

今回の記事では、言葉は無理に引き出すものではなく、子供の中で少しずつ育てていくものであることを解説してきました。

ここまでご紹介してきた工夫やコツは、残念ながらすぐに話せるようになる特効薬ではありません。

しかし小さなやりとりを積み重ねることで「伝わった」「楽しい」「もっと」といった成功体験が増えていきます。この成功体験が子供の言葉の芽を着実に育てていきます。

焦らず、比べず、お子さんとの時間をお互いに楽しんでいきましょう。